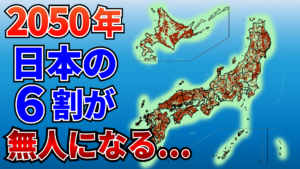

日本では2050年までに国土の約6割が無居住化すると予測されています。このブログでは、無人地帯が増える理由やその影響、国の対策について詳しく解説します。

無人地帯が増える要因①人口減少について

日本の人口は、2024年2月時点で約1億2399万人です。この数値が2050年には約9515万人に減少すると予測されています。これは大幅な人口減少を意味します。

特に、若年人口の減少が著しく、2005年には1759万人だった若年人口が、2050年には821万人にまで減少すると見込まれています。これは、日本が超高齢社会に突入することを示唆しています。

高齢化の影響

高齢者の人口が増加する一方で、若年層が減少することは、労働力の減少を招きます。生産年齢人口、つまり働ける年齢の人口も減少し、2050年には4930万人にまで落ち込むと予測されています。

このような状況では、経済活動が停滞し、地方の過疎化が進む可能性が高いです。特に農林業の就業者が減少することで、後継農地や放置山林が増え、無人地帯が広がることが懸念されます。

要因② 3大都市圏への人口集中

日本全体で人口が減少する中、東京都、名古屋市、大阪市の3大都市圏には逆に人口が集まっています。2010年には、これらの都市圏が日本全体の人口の50.9%を占めていましたが、2050年には56.7%に達すると予想されています。

この現象は、高度経済成長期に始まり、都市部に雇用が集中し、教育や医療の情報も集まりました。結果として、若者が都市に移住し、地方は人が減少するという悪循環が生まれています。

過疎化の進行

過疎地域では、人口減少が進む一方で、生活関連サービスの縮小や企業の撤退が続きます。これにより、住民の生活環境がさらに悪化し、移住を余儀なくされる人々が増えています。

特に、過疎地域と呼ばれる市町村の多くは、すでに人口が少なく、今後も減少が続くことが予測されています。2022年時点で、全国の市町村のうち885が過疎地域とされており、これが無人地帯の増加に拍車をかけています。

国の対策「国土のグランドデザイン」

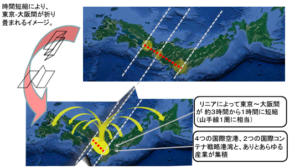

国土交通省は、今後の国土整備の基本方針を示す「国土のグランドデザイン」を策定しました。この中には、地域活性化のためのさまざまな施策が盛り込まれています。

特に注目されるのは「スーパーメガリージョン構想」です。この構想は、2027年にリニア中央新幹線が開通することによって、首都圏、中部圏、関西圏が一つに繋がることを目指しています。

スーパーメガリージョン構想の意義

この構想によって、地方から都市へのアクセスが向上し、企業や人口の流入が期待されています。地方の企業も活性化し、結果として過疎地域の人口減少を抑えることができるかもしれません。

過疎地域について

過疎地域は、人口減少だけでなく、地域の機能が低下することによっても無人地帯が増加します。例えば、公共交通が撤退し、生活関連サービスが縮小することで、住民が他の地域に移住することが増えます。

特に、2005年から2050年にかけての人口変化率を見てみると、人口規模が小さい市町村ほど減少率が大きいことがわかります。これは、すでに過疎化が進んでいる地域がさらに厳しい状況に直面することを意味します。

消滅集落と限界集落

消滅集落は、かつて住民がいたが、転居や死亡によって人がいなくなった集落です。現在、消滅の危機にある集落は、63037カ所にのぼります。これは非常に深刻な状況です。

また、限界集落は人は住んでいるが、人口が極端に少なく、地域として機能していない集落を指します。これらの地域がどのようにして持続可能な形で発展していくのかが、今後の重要な課題です。

消滅集落について

消滅集落は、かつて人々が住んでいた地域ですが、現在は住民がいなくなってしまった場所を指します。日本全体でこのような集落が増加しており、63037カ所が消滅の危機に瀕しています。これは、地域社会の衰退を意味し、無人地帯の増加に直結しています。

消滅集落の影響

消滅集落は、地域のアイデンティティや文化を失わせるだけでなく、地域経済にも悪影響を及ぼします。人が住まなくなることで、地域の活力が失われ、周辺地域にも波及効果をもたらします。

限界集落について

限界集落は、住民がいるものの、人口が極端に少なく、地域としての機能が維持できない集落を指します。これらの集落では、60歳以上の高齢者が過半数を占めており、将来的に消滅する可能性が高いです。

限界集落の課題

限界集落の住民は、地域の存続を脅かす要因に直面しています。公共交通機関の減少、医療サービスの不足、商業施設の撤退などが進むと、住民は他の地域に移住せざるを得なくなります。

消滅可能性集落の数

最近のデータによると、消滅可能性のある自治体は全国で744あり、これは全体の約4割に相当します。これらの自治体では、2050年までに20代から30代の女性が半減する恐れがあります。

消滅可能性集落の特徴

消滅可能性集落は、若年層の流出が著しく、地域経済が停滞しています。また、子育て環境の整備が不十分で、若い世代が定住しにくい状況が続いています。

無人地帯増加に関するもう一つの要因

日本の無人地帯の増加には、災害の影響も大きいです。特に過疎地域では、災害発生後の復興が困難で、住民が戻らないケースが多く見られます。

災害と過疎地域の関係

災害によって住民が避難し、その後戻らないことがしばしばあります。これにより、無人地帯がさらに広がる結果となります。災害対策が地域の持続可能性に直結しているのです。

日本と災害

日本は地震や台風など、さまざまな自然災害に見舞われる国です。このため、災害への備えが重要です。特に過疎地域では、インフラが整っていないことが多く、災害時の影響が大きいです。

災害対策の必要性

地域のインフラ整備や防災教育は、住民が安心して暮らせる環境を作るために不可欠です。これにより、地域の活性化と人口減少の抑制が期待できます。

災害にも負けない強い地域を作るには

地域が災害に強くなるためには、地域住民の協力が重要です。災害対策を地域全体で考えることで、住民の絆を深め、地域の活力を保つことができます。

地域コミュニティの強化

地域コミュニティが強化されることで、災害時の対応力も向上します。住民同士の助け合いや情報共有が重要であり、これが無人地帯の増加を防ぐ要因となります。

地方創生

地方創生は、地域経済の活性化を目指す政策です。これにより、人口減少を食い止め、地域の魅力を高めることが期待されています。

地方創生の取り組み

政府は地方創生のために、さまざまな支援策を講じています。地域の特性を生かした産業振興や、移住促進のための施策が進められています。

まとめ

日本における人口減少と無人地帯の増加は、切実な問題です。しかし、地域の活性化や災害対策を通じて、持続可能な地域社会を築くことは可能です。

エンディング

人口減少が進む中で、地域の未来を考えることが重要です。無人地帯の増加を防ぎ、地域経済を活性化するためには、私たち一人一人の行動が求められています。