日本列島の独特な形状は、フォッサマグナという地質的な特徴に深く関わっています。本記事では、フォッサマグナの概要やその影響、さらには日本列島の未来について探求していきます。

フォッサマグナとは何か

フォッサマグナは、日本列島の中心に位置する大きな地質的な溝です。この溝は、ラテン語で「大きな溝」を意味し、日本列島の独特な形状に深く関与しています。フォッサマグナは、新潟県の糸魚川から静岡県まで南北に延びています。

フォッサマグナミュージアム フォッサマグナと日本列島より引用

この地質構造は、日本列島がユーラシア大陸から分離した過程で形成されたものです。約2000万年前、プレートの動きによって日本が引き裂かれ、フォッサマグナが生まれました。その結果、日本列島は現在のようなくの字形に曲がることになったのです。

フォッサマグナを発見したナウマン博士

フォッサマグナの発見は、ドイツ人の地質学者エドムンド・ナウマン博士によるものです。彼は明治時代に日本に招かれ、全国の地質調査を行いました。ナウマン博士の研究によって、フォッサマグナの存在が広く知られるようになりました。

彼の調査は、日本の地質学の発展に大きく貢献し、フォッサマグナの理解を深める礎となりました。ナウマン博士の業績は、今でも多くの地質学者に敬意を表されています。

フォッサマグナの特徴

フォッサマグナの特徴は、その地形的な構造だけではありません。ここにはさまざまな地質が見られ、地震や火山活動の影響を受けやすい地域でもあります。

- 地質的多様性: フォッサマグナには、古い岩石から新しい堆積物まで、多様な地質が存在しています。

- 活発な地震活動: この地域は、地震が頻繁に発生するため、地震研究の重要な対象となっています。

- 火山活動: フォッサマグナ周辺には多くの火山があり、これも日本の地質的な特徴の一部です。

フォッサマグナの東側の境界線はいまだに謎

フォッサマグナの東側の境界線は、いまだに多くの謎を秘めています。科学者たちは、この境界がどのように形成されたのか、またその影響を探るために研究を続けています。

この地域の地質は複雑であり、境界線の特定は容易ではありません。新たな研究が進む中で、フォッサマグナの東側の境界についての理解が深まることが期待されています。

フォッサマグナが日本列島に与える影響

フォッサマグナは、日本列島の地形や生態系に多大な影響を与えています。この地質的な特徴が、地域の気候や生物多様性にも関連しています。

- 気候の違い: フォッサマグナによって、日本の気候は地域ごとに大きく異なります。山脈や河川の分布にも影響を与えています。

- 生物多様性: 多様な環境が形成されることで、特有の生物が進化し、それぞれの地域で独自の生態系が築かれています。

- 地震リスク: フォッサマグナ周辺は地震が多く、これが住民やインフラに対するリスクを高めています。

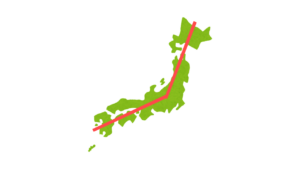

中央構造線について

中央構造線は、日本列島の地質構造を理解する上で重要な要素です。このラインは、フォッサマグナと密接に関連しており、地震活動や地質の変化に影響を与えています。

中央構造線は、フォッサマグナの西側と東側を分ける境界とも言えます。このライン沿いでは、地震や火山活動が活発であり、研究者たちはこの地域の動きを注意深く観察しています。

- 地震の発生: 中央構造線沿いでは、地震が頻繁に発生し、地域の安全に影響を与えています。

- 地質の変化: このラインを通じて、地質の変化が観察され、地球のプレートの動きが反映されています。

- 研究の重要性: 中央構造線は地質学的な研究において重要な対象であり、今後の研究によって新たな発見が期待されます。

フォッサマグナが原因の地震

フォッサマグナは、日本列島における地震活動の重要な要因です。この地域では、プレートの動きが活発であり、地震が頻繁に発生します。特に、フォッサマグナの西側では、地震のリスクが高まります。

地震のメカニズムを理解するためには、フォッサマグナの構造を知ることが重要です。地震は、地下のプレートが互いに摩擦し、解放される際に発生します。そのため、フォッサマグナ周辺の地質構造が、どのように地震活動に寄与しているのかを探ることが大切です。

地震の歴史

フォッサマグナ周辺では、過去に多くの大地震が発生しています。これらの地震は、地域社会に大きな影響を与えました。

- 1923年の関東大震災: フォッサマグナの影響を受けた大地震で、多くの死傷者を出しました。

- 2011年の東日本大震災: フォッサマグナ周辺で発生した大規模な地震で、津波や原発事故を引き起こしました。

フォッサマグナの地震リスク

フォッサマグナの存在は、日本列島における地震リスクを高めています。特に、都市部ではこのリスクが深刻です。

地震に対する備えは、地域社会にとって重要なテーマです。地域の特徴を理解し、適切な対策を講じることが求められます。

フォッサマグナの謎

フォッサマグナには、まだ解明されていない謎が多く存在します。特に、東側の境界線に関する研究が進んでいます。

科学者たちは、フォッサマグナの形成過程やその影響を探求するため、様々な研究を行っています。これにより、新しい発見が期待されています。

フォッサマグナに関する研究

最近の研究では、フォッサマグナの地質構造がどのように変化しているのかが注目されています。これらの研究は、地震予測や防災対策に役立つ可能性があります。

- 地層調査: 地層の解析を通じて、過去の地震活動を追跡します。

- 地震波の観測: 地震波のデータを収集し、地質構造の理解を深めます。

フォッサマグナと日本列島の未来

フォッサマグナは、日本列島の未来においても重要な役割を果たすでしょう。地震活動の変化や地質構造の変動が、地域社会に影響を与える可能性があります。

また、フォッサマグナの研究が進むことで、より安全な社会を実現するための知見が得られるでしょう。

持続可能な地域づくり

フォッサマグナの影響を受ける地域では、持続可能な地域づくりが求められます。地震リスクを考慮したインフラ整備や地域振興が重要です。

- 耐震性の向上: 建物やインフラの耐震性を高めることが必要です。

- 地域の防災教育: 地域住民への防災教育を通じて、地震に対する意識を高めます。

フォッサマグナで起こりうるリスクへの対策

フォッサマグナ周辺では、様々なリスクが存在します。地震だけでなく、火山活動や土砂災害も考慮する必要があります。

これらのリスクに対して、地域社会はどのように対策を講じるべきかを考えることが重要です。

リスク管理の重要性

フォッサマグナに関連するリスクを管理するためには、科学的な知見に基づいた計画が必要です。具体的な対策を講じることで、地域の安全性を高めることができます。

- 防災訓練の実施: 定期的な防災訓練を通じて、地域住民の preparedness を向上させます。

- 避難所の整備: 地震発生時に適切な避難ができるよう、避難所の整備が必要です。

フォッサマグナを感じられる場所

フォッサマグナの地質的特徴を実際に体験できる場所は、全国に存在します。これらの場所を訪れることで、フォッサマグナの理解が深まります。

おすすめの観光地

- 糸魚川市: フォッサマグナの西側に位置し、地質学的な観光地が多くあります。

- 富士山: フォッサマグナの影響を受けた有名な火山で、観光名所としても知られています。

まとめ

フォッサマグナは、日本列島の形状や地震活動に大きな影響を与えています。今後の研究や対策を通じて、私たちの理解を深め、より安全な社会を実現することが求められます。

エンディング

フォッサマグナについての理解を深めることで、私たちは自然災害に対してより備えを強化できます。地質学の進展や地域社会の取り組みが、未来の安全を築く鍵となるでしょう。