日本には、地理的に離れた場所に存在する飛び地がいくつかあります。この記事では、これらの飛び地がどのようにして形成されたのか、またその背景にある歴史や経済的要因について詳しく探ります。

北海道 釧路市の飛び地

釧路市が飛び地になった背景には、主要産業の低迷があります。産業の問題が飛び地とどう関係するのか、興味を引くところです。実は、釧路市は貧しい釧路町との合併を拒否したことが、飛び地の形成に繋がっています。

釧路市と釧路町は、同じ名称を持つ異なる町で、当時は隣接していました。この複雑な状況が、飛び地の形成にどう関与しているのかを解説していきます。時は1920年代、釧路町はこの地域に存在していました。

当時の北海道には市制度が導入されておらず、区政が適用されていました。1899年には札幌区や小樽区、函館区が誕生し、次に旭川区、室蘭区が続きました。釧路市は面積が広く、人口が集中しているのは河口近くの限られた場所だけだったため、区になるための条件を満たさなかったのです。

そこで、釧路村の指導者たちは「面積が広すぎるのなら、面積を減らせばいい」と考え、郊外地域を切り離して面積を狭くすることを試みました。1920年、釧路区は北海道最後の区として誕生しました。この計画は成功しましたが、切り離された地域は悲しい気持ちでした。

実は、この分離は旧釧路町の役場と秘密裏に進められていたため、地域住民は激怒しました。結果として、切り捨てられた側は当時の価格で10万円、現在の価値で1から2億円の年付助成金を受け取り、釧路村として新たにスタートを切ったのです。

その後、釧路区と釧路村の関係はどうなったのでしょうか。まず、両者の名称が変わりました。市制施行を経て、釧路区は現在の釧路市となり、釧路村は昆布森村と合併し、現在の釧路町となりました。

釧路町はその後、経済的に不安定になり、再度合併を提案しましたが、釧路市はその提案を拒否しました。釧路市のイメージが悪化し、「性格の悪い金持ち」のような印象を持たれてしまいました。

平成の大合併

1980年代に入ると、釧路市の主要産業である石炭や漁業が衰退し始め、人口流出と税収減少が問題となりました。その一方で、釧路町は住民税が安く、空き地も多く、活気を取り戻していました。

このような状況の中、釧路市は合併の流れに乗り遅れまいと、近隣町村との協議を進めましたが、釧路町からの返答は芳しくありませんでした。そこで、釧路市は合併を推進するために、非常手段に出たのです。

釧路市長は、釧路町での町長選挙において、釧路市役所の職員に対し、合併推進派の候補者への投票を指示しました。これは公職選挙法に抵触する行為であり、当然市長は逮捕されました。

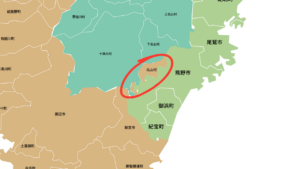

その後、釧路市は他の地域、つまり鶴井村、阿寒町、恩別町との合併を目指しましたが、これも住民の反発に遭いました。最終的に釧路市が合併できたのは、恩別町と阿寒町だけでした。

中間の白糠町が合併できなかったため、釧路市と恩別町の間には飛び地ができてしまったというわけです。このように、飛び地ができるまでには様々なドラマがあったのです。

青森県 津軽半島の飛び地

次は青森県の津軽半島にある、複雑な飛び地について紹介しましょう。津軽半島の飛び地は、非常にややこしい構造をしています。まず、中泊町の飛び地は他の場所とは飛び地同士でしか繋がっていないため、比較的単純です。

しかし、外ヶ浜町の飛び地はもっと複雑で、後所川原市の飛び地と隣接しています。さらに、この後所川原市の飛び地は外ヶ浜町だけでなく、今別町とも隣接しています。

津軽半島の飛び地は地図を見ても非常に複雑で、面白いです。ここで、津軽半島の飛び地が形成された理由について考えてみましょう。

北海道と同じく、大合併以降の状況が影響しています。青森県の場合、平成以前の昭和の大合併の時にも各地で飛び地が生まれてしまいました。例えば、弘前市にあった旧東芽村や、青森市にあった旧東岳村もその一例です。

和歌山県東牟婁郡北山村 日本で唯一の村丸ごと飛び地

和歌山県東牟婁郡に位置する北山村は、日本で唯一、村全体が飛び地となっている地域です。この村は、三重県と奈良県に完全に囲まれており、地理的な特異性が際立っています。

北山村が飛び地になった背景には、明治時代の廃藩置県が大きく関与しています。1871年に行われた行政区画の再編により、北山村は和歌山県に編入されることになりましたが、周囲の三重県や奈良県とは地続きであるにも関わらず、直接的な交通路が存在しませんでした。

この村の住民は、主に林業に従事しており、木材を運ぶために北山川や熊野川を利用していました。木材は和歌山県新宮市に運ばれていたため、経済的にも新宮市と強い結びつきがありました。

地形的には、北山村は三重県や奈良県に囲まれているため、実際には直接通じる道路がないことが、飛び地の形成に大きく影響しました。新宮市が和歌山県に編入された際、北山村の住民たちは「我々も和歌山県に入りたい」と望んだのです。

このように、地理的な要因が村の運命を決定づけたわけですが、近年は輸送手段の変化により、三重県熊野市との関係も深まっています。平成の大合併の際には、熊野市との合併を模索する動きも見られましたが、住民投票の結果、新宮市との合併を望む声が多く、熊野市との合併は実現しませんでした。

北山村の文化と歴史

北山村は、ただ地理的にユニークなだけではなく、文化や歴史的な背景も豊かです。村内には、伝統的な祭りや行事が今もなお行われており、地域住民の絆が強いことが伺えます。

また、北山村は自然環境にも恵まれており、豊かな山々や清流が魅力となっています。観光資源としても注目され、近年はアウトドア活動やエコツーリズムが人気を集めています。

このような背景を持つ北山村は、飛び地としての特異性がある一方で、地域の伝統や文化を守り続ける重要な役割を果たしています。地形的な制約を逆手に取り、地域住民は独自の生活スタイルを築いてきました。

熊本県荒尾市の飛び地

次に紹介するのは、熊本県荒尾市に存在する飛び地です。この飛び地は、福岡県大牟田市の中に位置しており、歴史的な背景が非常に興味深いです。

荒尾市の飛び地は、耕作地帯として何百年も続いてきた土地であり、その歴史は古いものです。特に、1673年の記録には、荒尾市側の出村が大牟田市側の村で水を利用するために土地を提供するという内容が書かれています。

画像引用:Googleマップ

この地域は、明治時代に入ってからもその関係を維持し、耕作地としての価値を保ってきました。特に、米の生産が盛んな地域であるため、経済的にも重要な役割を果たしています。

明治時代以降、三井鉱山がこの地域に炭鉱や工場を設立したことにより、耕作者との交渉が進められました。これによって、江戸時代の水路が少しずつ無くなってしまったものの、当時の土地が今も残っているのは、地域の歴史を感じることができる貴重な証です。

飛び地に住んでいるとどうなる?

飛び地に住むことは、住民にとって特有の経験をもたらします。例えば、家の敷地内に二つの県の土地がある場合、住民票登録は本人の意思や使用頻度によって決定されることがあります。

また、納税については、それぞれの県に納める必要があり、行政サービスも複雑です。荒尾市の飛び地においては、大牟田市がそのサービスを提供するため、住民はしばしば混乱することがあります。

例えば、ごみ収集車が間違った住所に訪れることもあり、住民が困惑する場面も見受けられます。このような特殊な状況は、日本中の飛び地で共通して見られる問題です。

飛び地に住むことは、歴史的な背景や地域の文化を深く理解する機会でもあります。過去の人々の知恵や生活の知恵が、今の私たちの生活にどのように影響を与えているのかを考えるきっかけとなるでしょう。

まとめ

日本の飛び地には、地理的、歴史的、経済的な背景が複雑に絡み合っています。それぞれの飛び地がどのように形成されたのかを知ることで、地域の特性や文化を理解することができます。

北山村や荒尾市の飛び地は、単なる地理的な特異性にとどまらず、地域の人々の生活や文化に深く根ざしています。今後も、飛び地の存在を通じて、地域の歴史や文化に目を向けていきたいと思います。

今回の内容が、飛び地に対する理解を深める手助けとなれば幸いです。もし興味があれば、ぜひ他の飛び地についても調べてみてください。